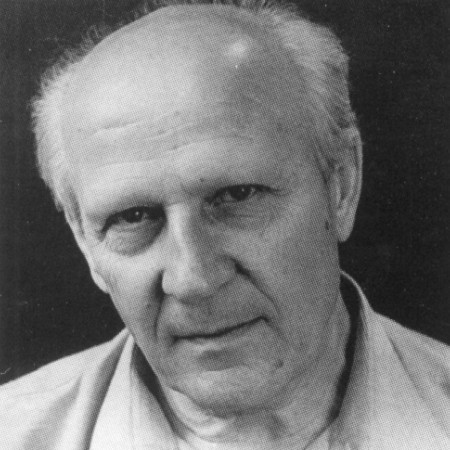

Николай Степанович Гаев — выдающийся советский и казахстанский художник-график, чьё творчество оставило глубокий след в истории отечественного искусства. Родился 26 июля 1921 года в деревне Медвежье Курганской области РСФСР. В 1941 году окончил Свердловское художественное училище, после чего был призван в армию и участвовал в Великой Отечественной войне. За боевые заслуги награждён орденами и медалями, в том числе Орденом Отечественной войны II степени.

После демобилизации в 1946 году Гаев переехал в Алма-Ату, где связал свою жизнь с искусством и культурой Казахстана. С 1947 года работал в издательствах «Казучпедгиз» и «Казгослитиздат», занимаясь иллюстрацией учебников, букварей и художественной литературы. С 1955 по 1962 год был главным художественным редактором в «Казгослитиздат». В 1959 году вступил в Союз художников СССР, с 1962 по 1965 год возглавлял Союз художников Казахстана, а с 1970 года был председателем секции графики.

Н. Гаев предпочитает создавать графические серии, поскольку его требуют развернутых масштабных решений. Серии «Воспоминания большевика» (1960), «Люди, будьте бдительны» (1964), триптих «Земля-Космос-Земля» (1964) – вот неполный перечень произведений художника, посвятившего свой дар изобразительной публицистике.

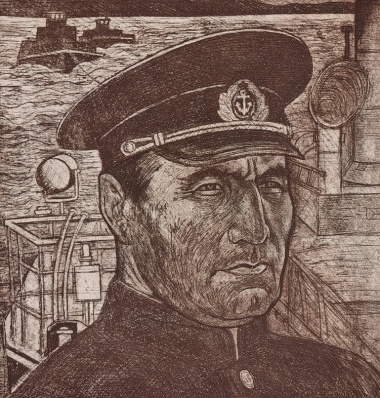

Творчество Гаева охватывает широкий спектр графических техник: линогравюра, офорт, монотипия, станковый рисунок. Он создал ряд графических серий, посвящённых героическому прошлому и современности Казахстана, таких как «Целина» (1962), «Люди, будьте бдительны!» (1964–1985), триптих «Баллада о панфиловцах» (1985), а также портреты героев Великой Отечественной войны, таких как И.В. Панфилов и М.Ж. Маметова, И. Джансугурова, капитана Черкашина. Работы Гаева экспонировались на многочисленных республиканских и международных выставках, а также хранятся в ведущих музеях, включая Третьяковскую галерею в Москве, Государственный музей искусств Казахстана им. А. Кастеева, Музей искусств народов Востока в Москве, а также в музеях Италии, Германии и США.

В фондах нашего музея хранятся десять графических листов разного периода, отражающие темы: «Целина», «Индустриальные стройки страны», «Портреты героев Казахстана».

Николай Степанович Гаев ушёл из жизни 17 декабря 2001 года в Алма-Ате, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять художников и ценителей искусства.

Гости выставки увидят в зале супрематические графические работы, фантасмагорические композиции и экспрессионистские полотна, наполненные глубиной переживаний. Экспозиция «Взгляд на троих» предлагает не только познакомиться с работами авторов, но и задуматься о связи искусства и жизни, поиске смысла и свободы в творчестве. Караганда, в свою очередь, и стала источником творческого начала представленных авторов. Особая духовность, сила противостояния и преодоления нашего города, когда, пройдя через сложные периоды, он приходит к свету, во многом обусловили содержание жизни и поисков художников. А для более полного погружения в созерцание работ рядом с некоторыми из них размещены небольшие текстовые аннотации с размышлениями и откровениями авторов.

Владимир Троценко, архитектор и график, объединившийся с другими авторами выставки, отдаёт предпочтение супрематизму, организовывая согласно его принципам пространство произведения и опираясь на эмоциональное восприятие темы – это хорошо читается не только в его графических листах, но и в коллажах и ассамбляжах. Художник и архитектор представил свои новые работы, а если какие-то из них покажутся зрителям знакомыми (в частности, «Жертвам интернета») – будьте уверены, раньше мы их видели в совершенно другой модификации.

Центральной работой Владимира Троценко предстал «Стул одинокого человека», посвящённый коллеге и другу Петру Кишкису. На вопрос, что вдохновило создать именно такую работу, Владимир Троценко загадочно ответил: общение с товарищем. И добавил: раньше в его творчестве был период, когда он делал глиняные маски – их, рассказал, быстро раскупили, а сейчас он снова собирается поработать с глиной и, возможно, опять порадует такими произведениями.

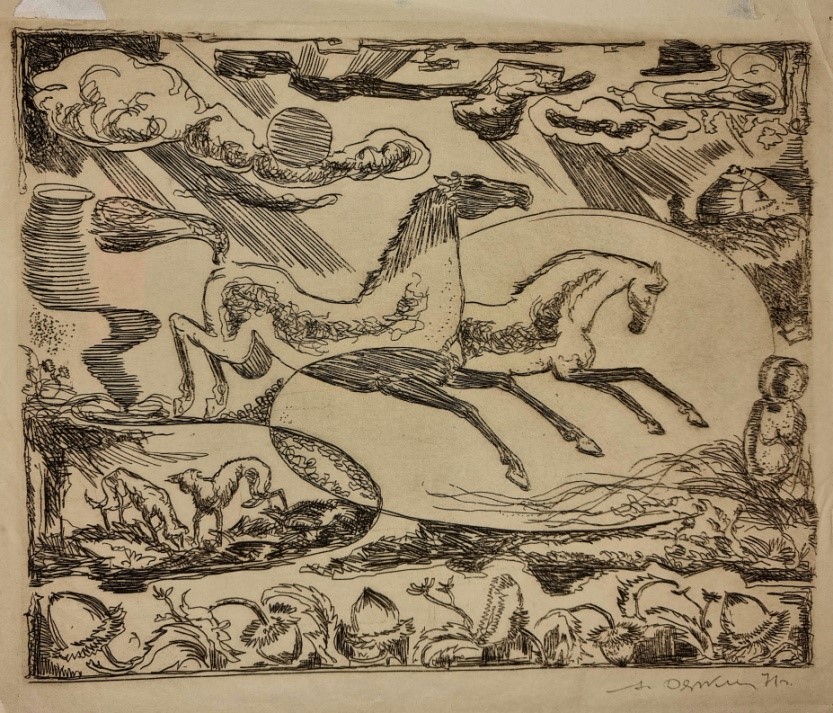

Любовь Гуменюк склонна к фантасмагории, и в её работах каждая деталь – это развернутая метафора бытия. Филигранность «отделки» элементов изображения в графике структурирует смыслы изобразительных кодов, приводя их к единству, выражающему сущность бытия.

С художницей Владимир Троценко познакомился в начале 2000-х годов, когда она впервые представила свою выставку в галерее Союза художников, где показала графические работы. Та выставка, рассказал он, длилась очень недолго. Он наблюдал за творчеством Любови – их мастерские находились рядом, посещал её экспозиции, и теперь они соседствуют с его работами.

Пётр Ломакин представляет экспрессионизм эмоционально насыщенными произведениями, когда сила чувства художника – восхищённое удивление, восторг, надежда, протест – воплощена в графике. Некоторые его работы в музее называют экслибрисами настроения. Владимир Троценко рассказал: он поставляет коллеге известняки и другие камни с необычным рисунком, которые тоже вдохновляют Петра на создание работ. С ним архитектор знаком давно: их первая встреча случилась еще в восьмидесятых, когда сформировалась дружеская компания, в которую вошли Александр Титарев, Пётр Ломакин, Пётр Кишкис, Юрий Варыгин и сам Владимир Троценко.

Наиболее сложными для восприятия часто становятся произведения абстракционизма – а они тоже присутствуют на выставке «Взгляд на троих». В них мировоззрение художников воплощается через геометрические фигуры, олицетворяющие мир понятий и чувств автора. В то же время, их конфигурация даст зрителю максимальную свободу интерпретаций и ассоциаций, пробуждая его фантазию.

Актуальное искусство – одно из новейших завоеваний современной культуры, рассказывают в музее. Различные его виды – инсталляция, ассамбляж и другие подобные – резко контрастируют с привычными представлениями об изобразительном искусстве. И здесь очень важна позиция художника – в сугубо личностной форме передать свои представления зрителю.

Насколько соотносятся общественная жизнь и искусство? Что влияет на метод, который художник использует для описания действительности? Как одно и то же время воплощается в работах авторов, избравших разные творческие пути? Как оставаться верным себе в эпоху перемен? Свобода, выраженная в возможности задавать эти вопросы и искать на них ответы, не менее важна, чем сами ответы. Выставка «Взгляд на троих» предлагает публике попытаться задать себе эти вопросы вместе с художниками.

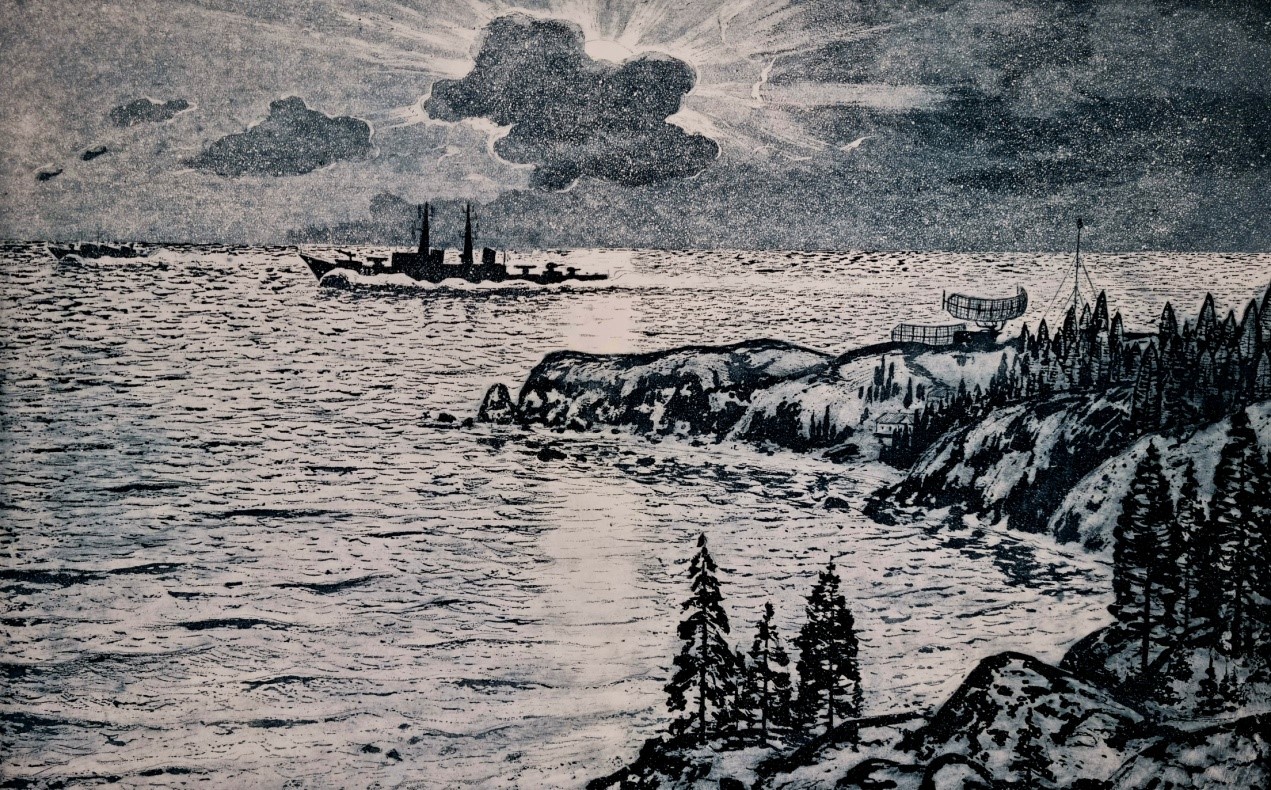

График. Член Союза художников СССР. Родился 18 августа 1921 года в селе Иловай-Рождественно, Первомайского района Тамбовской области. Учился в Пензенском художественном училище с 1937 по 1940 годы. С 1941 по 1945 годы – участник Великой Отечественной войны. С 1965 года жил и работал в г. Алма-Ате. Принят в члены Союза художников СССР в 1970 году. С 1977 по 1982 годы был ответственным секретарем Правления Союза художников Казахстана. В 1985 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Участник республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения А. П. Дроздова хранятся в Государственном музее искусств Казахстана, Дирекции художественных выставок Министерства культуры Казахстана, Дирекции художественных выставок Союза художников СССР, в Павлодарском областном музее изобразительной искусства, Темиртаусском историко-краеведческом музее. В фондах нашего музея хранятся его 20 листов.

В 1960-х годах одной из главных тем в творчестве казахстанских графиков стала тема труда. И не только потому, что это одно из целевых направлений социалистического реализма, определявшего идеологическое содержание искусства того времени.

Так в печатной графике Казахстана появился индустриальный пейзаж, где с наглядной убедительностью и в самых мельчайших деталях представали разные этапы строительства будущих гигантов казахстанской индустрии.

Настоящим мастером этого жанра был Александр Петрович. Вместе с тем в творчестве художника эта тема не была основной. Много своих творческих работ он посвящал казахстанской природе, человеку, который в его произведениях представал как органическая и естественная часть ее созидательной силы.

Строительство конверторного цеха. 1969. Офорт

На окраине морских рубежей. 1973. офорт

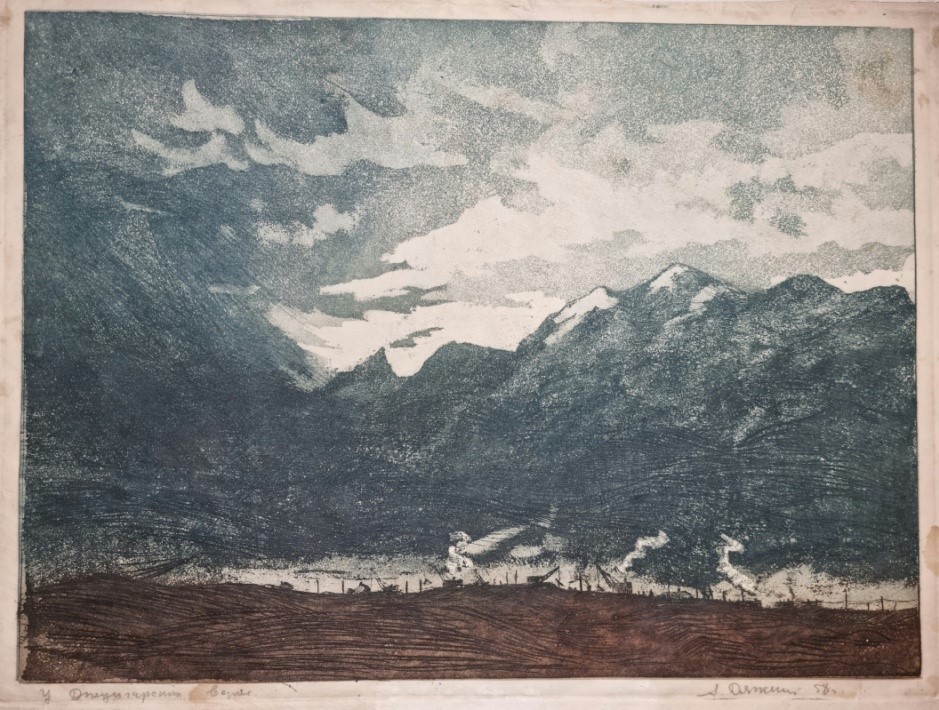

Дячкин Андрей Андреевич (1930 - 2019) - мастер станковой графики, пастели, гуаши и книжной иллюстрации. Окончил Ворошиловградское художественное училище и Харьковский художественный институт. После окончания института приехал в Алма - Ату и прожил там около сорока лет. Здесь он сформировался как художник, создал огромное количество произведений, которые ныне можно встретить в десятках музеев на территории бывшего СССР и в частных собраниях разных стран. Член СХ СССР с 1957 года. Преподавал в Алматинском художественном училище им. Н.В. Гоголя 1957 - 1960. Награжден грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Работал почти во всех графических техниках. За творческие успехи в искусстве в 1981 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. В 1993 художник уехал в Москву. Член Московского Союза художников.

В нашем музее хранятся его 29 листов.

У Джунгарских ворот. Из серии

«По трассе «Дороги дружбы». 1958 г.

Бумага, офорт. 35х45,8

Осень. Иллюстрация к альбому «Абай». 1971 г.

Бумага, офорт. 18,5х22,7

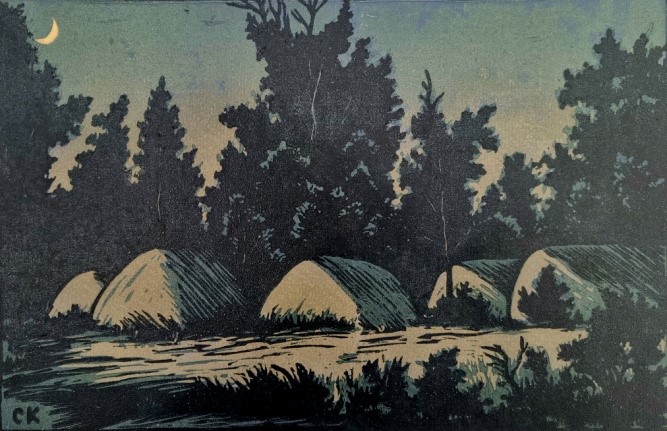

Кукуруза Сергей Васильевич (1906 - 1979)

Советский график, иллюстратор, театральный художник, преподаватель.

Сергей Васильевич Кукуруза родился на Украине в селе Приворотье Каменец - Подольского района Хмельницкой области. В 1940 году окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Его учителями были И. Э. Грабарь, Д. С. Моор, А. И. Кравченко, М. В. Моторин. В этом же году по необоснованному обвинению он был репрессирован.

С 1947 года С. Кукуруза постоянно проживал в городе Актюбинске, совмещая художественное творчество с преподавательской деятельностью. Произведения, выполненные, художником в Казахстане представляют самый значительный период его творчества. Первое, что неизменно обращает на себя внимание при сравнении гравюр Казахстанского периода с его прежними работами - это цвет. Увлечения цветной гравюрой, несомненно, связано и с тем, что в Казахстане С. Кукуруза стал резать почти исключительно на линолеуме, лишившись труднодоступного здесь материала - дерева, к которому он прежде больше привык.

Чайки над озером. 1969 г. Бумага, линогравюра цветная 21,5х32

Стог сена. 1961 г. Бумага, линогравюра цветная 19,5х29,5

Великанова Регина Васильевна

(1894 - 1972 гг.)

Художник Великанова Регина Васильевна — график и живописец.

Член Союза художников Казахстана. Родилась в Луганске в Украине. Училась в Рисовальной школе в Петрограде, 1912 - 1917 и Высшем художественно-техническом мастерских в Ленинграде в 1921 - 1925г.г. у К.Петрова-Водкина, А.Рылова.

С 1942 жила в Алма-Ате, работала художником в казахском государственном издательстве художественной литературы.

Работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее искусств Республики Казахстан им. А.Кастеева, Карагандинском областном музее изобразительного искусства (2 произведения), частных собраниях.

Пейзаж - 1942 г

Час после захода солнца - 1960 г

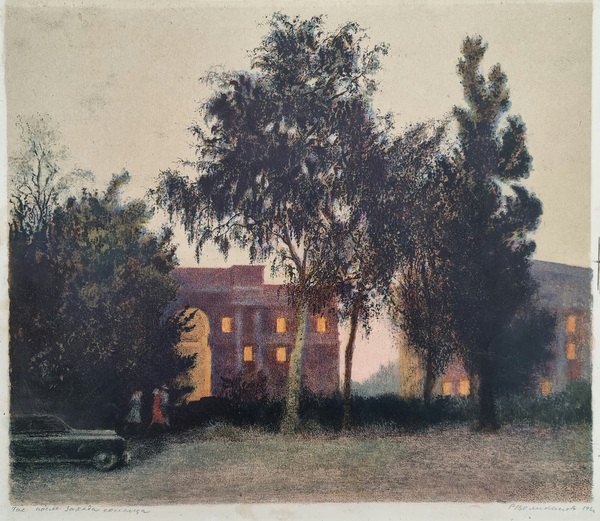

Белов Михаил Александрович (1900 - 1984 гг.)

Советский художник-живописец, график. Заслуженный деятель искусств Казахстана (1948).

Родился в селе Лопастейка Саратовской губернии. В 1918 году поступил в Казанское художественное училище, но жизненные планы круто изменила Гражданская война, юноша, оставив учёбу ушёл воевать. Художественное образование Белов продолжил спустя несколько лет, в 1924-1927 годах учился в Ташкентской студии живописи, рисования и скульптуры у Н. В. Розанова. Член общества Ассоциация художников революции (АХР) с 1928 года.

С 1926 по 1940 год жил и работал в Ташкенте, до 1953 года - в Алма-Ате, дважды избирался Председателем Союза художников Казахской ССР (1945, 1951). С 1953 года жил в Москве, работал главным художником Художественного фонда СССР.

В творчестве отдавал предпочтение пейзажу. Изобразительный язык его акварелей строится на традиционной реалистичной системе. В самом подходе к технике художник сохраняет классические акварельные приемы.

Работы М. А. Белова находятся в фонде Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева, Карагандинском областном музее изобразительного искусства (2 работы).

Графика является самым распространенным видом изобразительного искусства. Зарисовки с натуры, тематические, портретные или пейзажные рисунки, иллюстрации книг и журналов, карикатуры, плакаты - все это разновидности графики. К тому же она является и древнейшим видом изобразительного искусства. В самой скупости средств, в скромных размерах листов заключены и немалые преимущества. Важнейшее из них относительная простота и быстрота технического выполнения. В графике основными изобразительными средствами (графическими) являются свойства изобразительной поверхности (чаще белого листа бумаги) и тональные отношения линий, штрихов и пятен. Среди видов изобразительного искусства только графика в оригинале может быть размноженной в десятках (печатной графике), сохраняя идентичность авторскому первому экземпляру произведения, не искаженному ни копиистом, ни репродукционными процессами.

С первых дней образования нашего музея, в фонды начало поступать множество графических листов казахстанских графиков. В первую очередь, конечно, были работы наших карагандинских художников. Например, таких художников как Андреюк П.С., Антоненко П.К., Реченский П.И. В их работах отражены строительство нашего города, развитие сельского хозяйства нашего края, старые терриконы шахт, лирические пейзажи, портреты.

Произведения других казахстанских художников как Исмаилова А., Антощенко-Оленева В., Ажиева У., Сидоркина Е. поступили к нам из ДХВ (Дирекция художественных выставок) города Алма-Аты.

На сегодняшний день в фондах музея в разделе «Графика Казахстана» насчитывается свыше 5 тысяч единиц хранения. И многие из них часто выставляются на различных выставках.